Come in uno specchio

Pubblicato: 2 novembre 2021 Archiviato in: Articoli, Storie che si biforcano | Tags: Alfredo Zucchi, libri, Mucchi editore, Pierre Menard, Una possibilità del linguaggio Lascia un commento

Questa è la storia di un titolo mancato, anzi di due titoli mancati. (Io con i titoli mancati ho una storia, come qualcuno ricorda, problematica.)

Ieri ho finito di leggere “Una possibilità del linguaggio” di Alfredo Zucchi: un saggio, anzi una serie di brevi saggi, di teoria della prosa, che come ognuno sa è una branca della letteratura fantastica. Un libro che a volte è come una sfida per quanto è denso e oscuro in certi passaggi, a volte è come un lampo per quanto ti rende le cose chiare sbattendotele in faccia senza possibilità di fuga. Il libro è pazzissimo e bellissimo, ma non è del libro che voglio parlare, bensì del suo titolo. Un giorno, qualche mese fa, Alfredo mi scrive e mi dice: dammi un parere su questo testo che non hai letto e non voglio farti leggere (tuttappost). E mi sottopone due candidati al titolo: “Una possibilità del linguaggio”, oppure “Curioso pericolo”, quest’ultimo con sottotitolo “Pierre Menard come metodo”. Pierre Menard, l’autore del “Chisciotte”: un riferimento chiarissimo, un programma politico. Io rilancio e dico: ma fai direttamente “Il metodo Pierre Menard”, titolo principale, secco. Lui: uà grande, bombissima, bellissimo, la svolta, mi hai convinto a mostro. Poi non ne so più niente per mesi, finché non mi arriva il libro col titolo e sottotitolo che vedete: cioè una crasi delle idee sue, zero della mia. E vabbè. Spiace per lui.

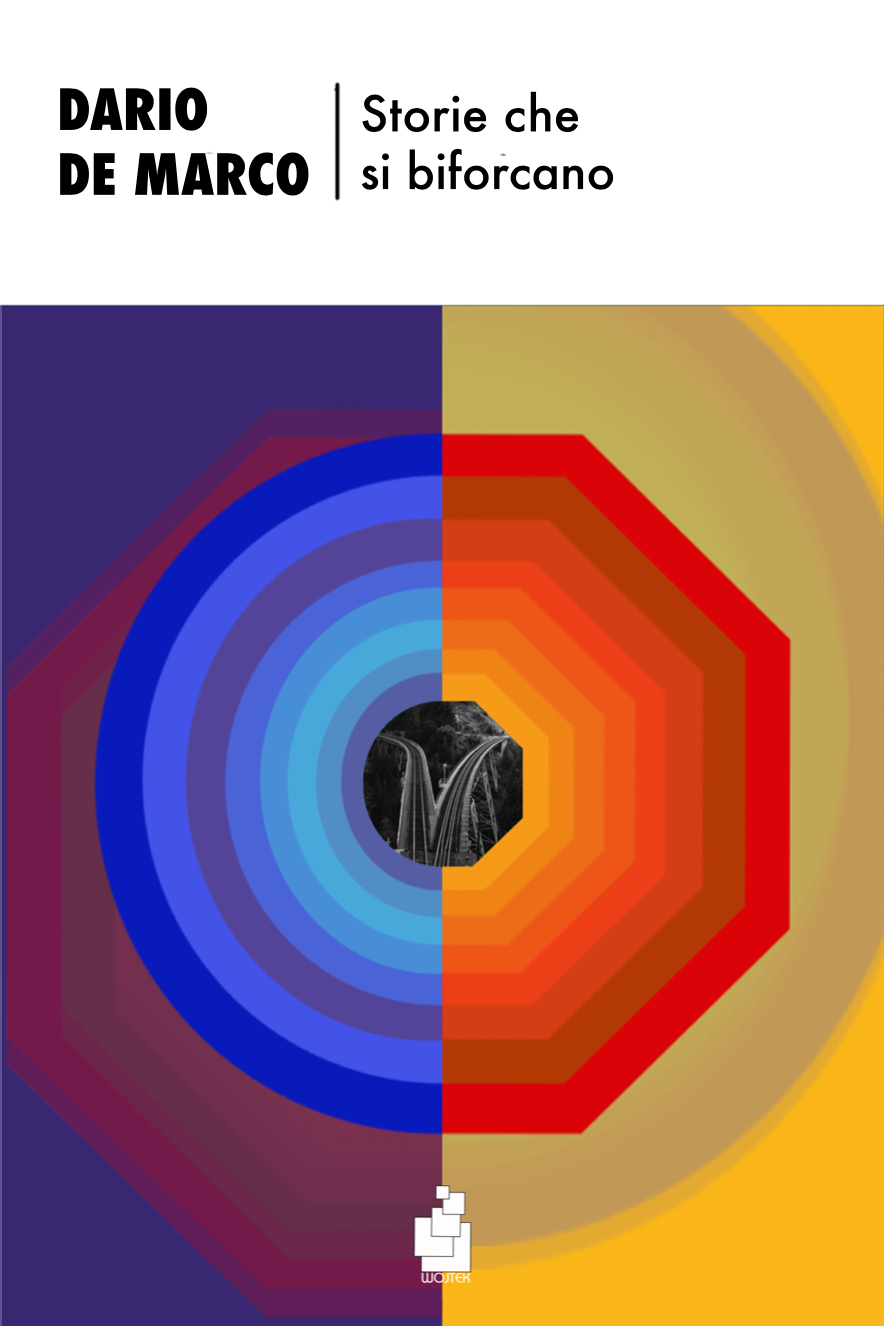

Qualche mese prima – prima di “qualche mese fa” – era stata la volta del mio, di titolo. Perché Alfredo Zucchi non è solo amico distante, ma anche editor anzi artefice del mio “Storie che si biforcano”. Libro che in origine si chiamava “Bivi”, ma che avevamo deciso di cambiare per non ingenerare confusione con i librogame. Tra le varie ipotesi, una che a un certo punto aveva avanzato lui, anche con abbastanza convinzione e insistenza, era “Specchio riflesso” (un’altra ipotesi, un’altra variazione sul tema, che affascinava invece me, era “Come in uno specchio”, più bergmaniano che borgesiano per una volta). Poi vabbè, convergiamo entrambi sul titolo che sapete. Immaginate ora me ieri, che finisco di leggere i saggi di Alfredo; immaginate la mia stanca sorpresa nel trovare che uno dei pezzi – l’ultimo in verità, quello dove tutte i labirinti pazientemente edificati in precedenza vengono dissolti da una risata mortifera – s’intitola proprio “Specchio riflesso”. Zucchi, ma a che gioco stavi giocando?

Vedete qual è il problema con Alfredo: è che ha questo potere di ispirare pensieri assurdi, un materiale che lui poi riesce a maneggiare benissimo, e io invece esprimo in queste forme contorte. In uno di tali pensieri, il mio libro e il suo si guardano beffardi, come in uno specchio, ma rotto. Uno dei metodi per provare il brivido dell’infinito è quello di immaginare universi paralleli: più che spingere la mente nello spazio, oltre il confine dell’ultima galassia, o nel tempo, indietro all’attimo impossibile che precede il Big Bang, ha successo il gioco dell’infinito presente. Tanti universi paralleli quante sono le possibili varianti, enormi o insignificanti, della storia: un universo in cui la Terra non esiste, un universo in cui esiste ma non ha mai ospitato la vita, un universo in cui i dinosauri non si sono estinti, un universo in cui Hitler ha vinto la guerra; ma anche un universo uguale in tutto e per tutto a quello in cui viviamo, se non per il fatto che Hitler aveva un pelo in più nei baffi; un universo in cui il tuo vicino di casa stamattina non ti ha detto buongiorno ma buondì; un universo in cui non ho cancellato questa virgola che avevo appena scritto per sbaglio; un universo in cui nel 2021 un libro di teoria letteraria si intitola “Bivi” e uno di racconti “Curioso pericolo”. Secondo alcuni, questa infinità si moltiplica ulteriormente, infinitamente, a ogni momento: ogni volta che compi una scelta, e ne compi di continuo anche senza saperlo, ogni volta che imbocchi una via, una versione alternativa di te imbocca l’altra, o resta ferma al bivio; si generano così altre storie, altre realtà, altri universi. In uno di questi, il libro di Alfredo ha il titolo che gli ho suggerito io; in un altro, il mio libro ha il titolo che voleva lui; in un altro universo ancora, il mio preferito, sono vere entrambe le cose, e c’è un libro di storie biforcute che ha lo stesso nome di un capitolo del saggio “Il metodo Pierre Menard”.

Ma il bip della lavastoviglie che ha terminato il suo compito mi riporta alla realtà: devo andare a cucinare, a mangiare, a vivere e a morire. L’universo, disgraziatamente, è uno; io, disgraziatamente, non sono Zucchi.

Storie che si biforcano (estratto su L’Indiscreto)

Pubblicato: 2 aprile 2021 Archiviato in: Storie che si biforcano | Tags: estratti, l'indiscreto, rassegna stampa Lascia un commentoDue racconti paralleli da Storie che si biforcano. Un estratto uscito su L’Indiscreto.

Senza eguali. La stanza di sopra

Il pregiudizio che la civiltà moderna ha faticato di più ad espungere è stato senz’altro quello dell’eguaglianza tra gli esseri umani. Quando oggi pomeriggio Bartolomeo è entrato nello studio a portarmi il caffè, ho voluto bonariamente canzonarlo, e gli ho mostrato il foglio incartapecorito che ho davanti. Come c’era da aspettarsi non ha capito nulla, né quello che c’è scritto né tantomeno che si tratta di un documento antico. Ha preso a fissarmi con gli occhi leggermente sbarrati, come fa quando qualcuno in sua presenza parla di argomenti diversi dal cibo e dalle pulizie domestiche. Ho sorriso tra me, l’ho rassicurato dandogli un buffetto sulla guancia e un ordine per la cena, e l’ho congedato. Non che volessi metterlo alla prova o cercassi conferme. Intendevo solo toccare con mano, dopo una lettura inquietante come tutte quelle che si riferiscono alle ere passate, una realtà felicemente assodata. Oggi pare sinistramente ridicolo, ma vi sono stati lunghi secoli in cui il principio secondo il quale gli uomini, per il solo fatto d’essere tali, sarebbero tutti eguali tra loro e ciascuno non diverso da ogni altro, andava per la maggiore. Non solo era propugnato da teoreti degenerati, ma anche assunto nel comune sentire della così detta opinione pubblica. Salvo poi essere smentito in pratica, con azioni naturaliter prevaricatorie e razziste, proprio da coloro che se ne facevano vessilliferi; ma questo ci dice meno sulla conclamata ipocrisia dei nostri avi, che sull’effettiva inconsistenza di tale superstizione egualitaria. Eguaglianza che per gran tempo si volle tanto biologica quanto intellettiva, sia davanti alle leggi sia nei commerci quotidiani, e che le frange più accese provarono a imporre financo nei compensi lavorativi e nelle opportunità di contrarre matrimonio.

(Continua su L’Indiscreto)

Storie che si biforcano ti farà tornare la voglia di leggere racconti (intervista su Esquire)

Pubblicato: 2 aprile 2021 Archiviato in: Storie che si biforcano | Tags: Esquire, intervista, rassegna stampa Lascia un commento

di Federico di Vita

Chi di intervista in chat ferisce, di intervista in chat perisce. È con queste parole che ho annunciato a Dario De Marco che l’avrei intervistato per il suo Storie che si biforcano (Wojtek), un libro di racconti in cui avviene ciò che è descritto nel titolo, e che soprattutto si può leggere aprendo il volume da entrambi i lati, facendo correre lo sguardo solo sulla pagina destra, essendoci sulla sinistra la versione “oltre lo specchio” di ciò che stiamo leggendo, stampata al contrario. La chiacchierata è stata lunga e ci siamo detti molto con Dario su WhatsApp (avrei preferito Telegram, ma almeno questo gliel’ho concesso), a un certo punto però mi sa che non ha preso proprio per il verso giusto un paragone che ho buttato lì con l’esperienza dell’Oulipo, e mi ha proprio chiesto se mi fosse piaciuto il libro.

Posso dirlo qui: in questo periodo non mi va di leggere narrativa ma Storie che si biforcano l’ho finito in due giorni, quindi direi che mi è piaciuto – al netto del fatto che con Dario ci conosciamo. Per non creare troppe aspettative circa quello che è l’esordio di De Marco in qualità di raccontista, e che – gli piaccia o meno – lo colloca all’interno di un filone letterario di pura riflessione formale (di cui del resto qualcosa ha scritto anche lui), nel corso dell’intervista abbiamo sciorinato i nomi di Jorge Luis Borges, Philip K. Dick, Julio Cortázar, N.K. Jemisin, Riccardo Piglia, Italo Calvino, J. D. Salinger, Giuseppe Pontiggia, Franz Kafka, Anton Checov, Luigi Pirandello, Dino Buzzati, Fredrick Brown, Gabriele Romagnoli, Augusto Monterroso, Lydia Davis, Piergiorgio Paterlini, Raymond Carver, Sandro Veronesi, Omero, Miguel de Cervantes, Raymond Quenau e Georges Perec – che lascio qui come tag, o se volete come astrolabio per prendere le coordinate di quanto ci siamo detti in un intenso pomeriggio in chat.

(Continua su Esquire)

Storie che si biforcano (estratto su Cattedrale)

Pubblicato: 26 marzo 2021 Archiviato in: Storie che si biforcano | Tags: Cattedrale, estratti, rassegna stampa Lascia un commentoDue racconti paralleli da Storie che si biforcano. Un estratto uscito su Cattedrale. Osservatorio sul racconto, con un’introduzione di Andrea Cafarella.

«Questo libro è composto da 21 coppie di racconti paralleli. Sono storie che iniziano nello stesso modo, con le stesse identiche parole, ma a un certo punto si biforcano. Nei primi racconti cambia solo il finale; negli ultimi, quasi tutto». Troverete queste parole scritte nella bandella di quello che la bandella opposta definisce «il primo libro» di Dario De Marco. In realtà Dario De Marco scrive per tantissimi giornali (qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui), sono usciti suoi racconti in altrettante riviste (qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui) e ha già scritto due libri: «il romanzo Non siamo mai abbastanza (66thand2nd) e la non fiction Mia figlia spiegata a mia figlia(LiberAria)». Perché mai questo suo Storie che si biforcano è definito come suo «primo libro»? Probabilmente perché è stato scritto prima degli altri due (intuisco, conoscendo questo dettaglio) ma forse anche per un’affezione particolare. In primo luogo verso la forma breve (anche questa più volte espressa da De Marco) e forse anche per questa deformazione liminare che s’ispira al labirinto e rende omaggio alla letteratura borgesiana, a quella squisita intelligenza che Jorge Luis sapeva imprimere così bene nella forma breve, con assoluta precisione e asciuttezza d’artigiano.

Il libro in questione, Storie che si biforcano, estremizza la posizione del borgesiano Pierre Menard.

Così filtravano. La meravigliosa storia dello specchio Claude, Instagram prima di Instagram

Pubblicato: 22 marzo 2021 Archiviato in: Articoli | Tags: art border line, arte, artslife, Specchio Claude Lascia un commento

Torneremo a viaggiare, prima o poi. Torneremo a contemplare panorami stupendi, torneremo rimirare siti archeologici sbalorditivi. E torneremo a guardare male i “turisti”, quelli che rovinano tutto con i loro comportamenti inopportuni. In particolare, quelli che non si sanno godere l’attimo, non vivono nel presente, ma stanno costantemente con un aggeggio – macchina fotografica o smartphone che sia – in mano. O quelli che osano pensare di migliorare la perfezione della Natura con un filtro Instagram. Torneremo a lamentarci dei tempi moderni, senza sapere che tutto questo è già successo una volta.

La storia dello specchio Claude è una storia di arte e tecnologia, turismo e politica, natura e cultura. Soprattutto, è una storia molto curiosa e poco conosciuta: vale la pena raccontarla.

Tutto inizia con Claude Gellée o Gelée, nella nativa Francia detto anche “le Lorrain”, da noi italianizzato in Claudio Lorenese, e in Inghilterra noto semplicemente come Claude. Era un pittore del XVII secolo (nacque nel 1600 e morì nel 1682, a Roma) attivo fin da giovanissimo in Italia, considerato “il maestro nel genere del paesaggio ideale”. Ritraeva paesaggi in una luce soffusa, crepuscolare, e rovine di epoca romana che si stagliavano nella natura selvaggia. Tutta un’estetica artificiosa e un po’ decadente, che piaceva tanto, all’epoca, e ancora di più nel secolo successivo. Tanto che qualcuno s’inventò questo specchietto portatile, che rendeva la realtà simile a un dipinto di Claude Lorrain: di qui il nome di specchio Claude.

(Continua su Artslife)

URL nel silenzio

Pubblicato: 13 febbraio 2021 Archiviato in: Articoli | Tags: Andrea Gentile, Apparizioni, dai giornali, Don DeLillo, Einaudi, federica aceto, La ricerca, libri, Nottetempo, recensioni Lascia un commentoLa vita a volte può diventare così interessante che ci dimentichiamo di avere paura.

Vi capita mai di avere dei falsi ricordi? Certo che vi capita, capita a tutti, la mente lavora in continuazione creando la realtà, e ricreando il passato. Tra tutti i falsi ricordi, ce ne sono alcuni di natura particolare, in quanto contengono degli anacronismi evidenti: sono i più rassicuranti, perché li riconosciamo subito come falsi; sono i più inquietanti, perché continuano a sembrarci veri. Io per esempio ho nella mente l’immagine vivida del passeggino di mia figlia mentre lo spingo per le strade affollate di Marrakech: ma in Marocco ci sono andato alla fine del secolo scorso, mentre lei sarebbe nata solo dieci anni dopo.

Da un po’ di tempo, poi, mi capita di avere dei falsi ricordi pandemici. (Molti, da quando tutto questo è iniziato, hanno dei sogni pandemici; ma evidentemente il virus ha esteso il suo dominio dal sogno all’immaginazione diurna.) Mi ricordo una discussione che ebbi a vent’anni o poco più in un negozio di dischi, a proposito di musica strumentale e musica elettronica, con il gestore di quello spazio angusto, lui con una mascherina nera da cui spuntava la folta barba brizzolata, io con la mia solita chirurgica spelacchiata e maleodorante. Impossibile; vero. Ma la cosa più sconcertante è che insieme ai falsi ricordi pandemici stanno venendo fuori anche dei falsi falsi ricordi pandemici: eventi realmente vissuti che la mia mente, nell’attimo in cui affiorano alla coscienza, istintivamente rubrica come falsi. Mi sembra impossibile, per dire, aver preso un volo intercontinentale, o essere stato pigiato dentro l’anello di uno stadio insieme ad altre novantamila persone (ma davvero ce n’entrano così tante in uno spazio così ristretto?). Mi sono rigirato questi pensieri in testa per settimane. Poi ho letto l’ultimo libro di Don DeLillo: Il silenzio.

(Continua su La Ricerca)

Humanewashing is the new dishwashing

Pubblicato: 9 febbraio 2021 Archiviato in: Articoli | Tags: animali, dai giornali, Dissapore, food, humanewashing Lascia un commentoMucche felici, galline che razzolano all’aperto, conigli che corrono nei prati. Sono immagini, e frasi, che ricorrono con insistenza, nelle pubblicità e sulle confezioni di carne e altri prodotti animali. Perché il consumatore è sempre più sensibile al benessere delle bestie allevate, e anche se di leggi non ce ne sono, o sono vaghe, le imprese si danno da fare. Ma è tutto vero quello che dichiarano o che, più sottilmente, ci inducono a pensare? Secondo molte associazioni che tutelano gli animali, nella maggior parte dei casi si tratta di puro marketing, al limite del comportamento ingannevole nei confronti del consumatore. Tanto che da qualche anno è stato coniato, sulla scorta di greenwashing, un nuovo termine: humanewashing.

Che il consumo di carne attuale e gli allevamenti industriali così come strutturati oggi siano insostenibili, ormai lo sa anche il più accanito dei carnivori. Per l’ambiente, per la salute di chi mangia e, last but not least, per gli animali. Le soluzioni sul piatto sono molteplici, e non alternative ma concorrenti: consumare meno carne, anche se non diventeremo tutti vegetariani; implementare le alternative hi tech, come la finta carne vegetale o la carne coltivata in laboratorio; cambiare il sistema degli allevamenti, dando più peso ai piccoli produttori “etici” e spingendo quelli grandi ad adottare comportamenti virtuosi. E i grandi non si fanno pregare: solo che, ovviamente, intervenire sulla narrazione piuttosto che sulla sostanza è più facile, rapido ed economico. Ecco nascere lo humanewashing: il greenwashing è un ambientalismo di facciata, consistente nell’adottare superficiali misure “verdi” e nel far credere di aver abbandonato le pratiche maggiormente inquinanti. Lo humanewashing consiste nel fare affermazioni fuorvianti, esagerate o semplicemente false a proposito del trattamento “umano” degli animali, e delle condizioni in cui nascono, vivono e vengono uccisi.

Tipicamente si traduce in espressioni tanto suggestive quanto vaghe: “naturale”, “responsabile”, “locale”, “piccolo”, “felice” e in ancora più ingannevoli e generiche immagini associate, colline e contadini, colori pastello con prevalenza di verde e linee morbide; tutto, è chiaro, all’insegna del “come una volta”.

(Continua su Dissapore)

Come le fake news hanno ammazzato la post verità

Pubblicato: 9 gennaio 2021 Archiviato in: Articoli | Tags: art border line, artslife, dai giornali, fake news, media Lascia un commento

“La verità amico mio è noiosa”, diceva il protagonista di un vecchio film di Sorrentino. Figuriamoci la post verità. Forse è per questo che non se ne parla quasi più. Il termine “post truth” iniziò a circolare qualche anno fa – in relazione alla diffusione di notizie false e di supposte manipolazioni dell’opinione pubblica tramite internet e i social media – insieme a quello di “fake news”: all’inizio le due espressioni viaggiavano appaiate, ed erano usate in maniera interscambiabile, come se fossero sinonimi. Non lo sono affatto, ma l’idea che è passata è quella. Anzi: dopo un po’ il termine “post verità” ha iniziato a circolare sempre meno, mentre quello di fake news è andato sulla bocca di tutti. Vuol dire che non era un concetto valido? Al contrario: vuol dire che è talmente pervasivo da essere diventato l’acqua in cui nuotiamo. E il fatto che non se ne parli sta qui a dimostrarlo.

Lo strapotere delle fake news…

Per alcuni, non si dovrebbe parlare neanche di fake news. Segue il poco stimolante dibattito sulla novità del concetto: le bufale sono sempre esistite, ci sono sempre state notizie false messe in giro ad arte per scatenare reazioni, o sopirle, così come ci sono sempre state le leggende metropolitane, le superstizioni, le fesserie. C’è stata sempre la propaganda: non ricordo chi, diceva che la storia andrebbe studiata leggendo i giornali delle nazioni che stanno perdendo una guerra, giornali che raccontano una serie di trionfi completamente inventati, finché i cittadini non si ritrovano i carrarmati sotto casa. Ora, io non sono un amante del termine fake news, e inoltre tendo a vedere in ogni fenomeno più la continuità che l’innovazione a tutti i costi, ma bisogna ammettere gli elementi nuovi: la tecnologia e l’uso sistematico, pervasivo. Se il comunismo era il socialismo più l’elettricità, le fake news sono la propaganda più il web 3.0.

Altro punto spesso oggetto di controversia, inane: le fake news sono veramente in grado di modificare la realtà? E giù studi che dimostrano tutto e il contrario di tutto: che senza gli eserciti di troll e profili fake che ticchettano incessantemente in un oscuro scantinato di qualche paese est europeo, la Brexit non ci sarebbe mai stata e Trump non avrebbe vinto le elezioni; che, viceversa, l’inondazione di fake news non ha avuto alcun influsso sul pensiero e sul voto della gente, spostando al massimo lo 0,5%. Tutte analisi che mancano il punto, perché si concentrano su metriche meramente quantitative, e non guardano al quadro di riferimento.

Poi ci sono le analisi qualitative e terminologiche, i distinguo, appena più interessanti: la differenza tra disinformation e misinformation, manipolazione e omissione, errore materiale e trolling. Il fatto è che ormai “fake news!” è diventato un mantra, una cosa che si dice per mettere fine a una discussione, un po’ come l’espressione “è vecchia” che si usava quando stavo alle medie. È un’arma no, non a doppio taglio, ma con un doppio manico: prova ne sia che Donald Trump, il maggior beneficiario dell’inquinamento del discorso politico, ha passato i 4 anni di presidenza ad accusare gli altri, tipo il New York Times e altri giornaletti parrocchiali del genere, di propalare fake news. Il bue che dice cornuto all’asino (o al cervo?). Ancora una volta, fissarsi nell’osservazione dei dettagli fa perdere di vista la cornice: e la cornice è quella della post verità.

(Continua su Artslife)

Cibo

Pubblicato: 3 gennaio 2021 Archiviato in: Articoli | Tags: art border line, arte, artslife, cibo, dai giornali Lascia un commento

Il cibo è arte? O meglio, il cibo può essere arte? La domanda mi appassiona da sempre, no non è vero, non me n’è mai fregato granché, ho cercato di sfuggirla più che ho potuto, fino a che non me l’hanno posta direttamente, e allora sono stato costretto a pensarci.

Il fatto è che qui vorrei parlare, di tanto in tanto, anche di cibo. Perché la gastronomia è vita quotidiana e politica, innovazione tecnologica e cultura; più banalmente, perché è uno dei campi in cui sono un po’ meno ignorante. Sono ignorante assai in arte, l’ho detto subito, dal punto di vista tecnico; ma il discorso sull’arte incrocia il discorso sul mondo, in ogni suo punto: compresa la tavola.

Perciò, quando un collega mi ha chiesto – e non facendo due chiacchiere al bar di Facebook, ma addirittura per un’intervista – se per me l’alta cucina, il cosiddetto fine dining, fosse un’arte o meno, la prima cosa che mia venuta in mente è stata: ma che cavolo (pun intended) ne so, io. La seconda cosa che mi è venuta in mente, è stata un’espressione: “arte plastica effimera”. E gli ho scritto quanto segue.

Arte plastica effimera. Queste tre semplici parole furono un’agnizione, mi aprirono una visuale completamente diversa, quando le sentii la prima volta da Piercarlo Grimaldi, antropologo culturale ed ex rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche. Lui in verità parlava del pane, e di altre forme di elaborazione gastronomica tradizionale, come gli agnolotti del plin, dove la manualità artigianale sembra toccare vette estetiche elevatissime. E allora, se si può parlare di arte per i cibi popolari, a maggior ragione si dovrebbe per il fine dining, no?

(Continua su Artslife)

Che cos’è il colonialismo climatico (e come rovesciarlo)

Pubblicato: 30 dicembre 2020 Archiviato in: Articoli | Tags: CheFare, clima, colonialismo, dai giornali Lascia un commento

Un bianco Natale sotto una coltre di candida neve, un Capodanno più casalingo e cozy che mai, i giorni delle feste passati sul divano sotto la copertina di flanella appena avuta in regalo, a leggere o guardare una serie TV, sorseggiando una tisana calda o un buon whisky, mentre il ceppo sfrigola nel camino… Piccole grandi verità universali, valide in ogni tempo – e rinforzate dalla pandemia, quest’anno – e in ogni luogo, no? No. Quando ad ogni celebrazione festiva, come a ogni cambio di stagione, ci ripetiamo – l’industria culturale e del consumo ci ripete – questi mantra, non solo ricadiamo in un cliché, ma contribuiamo a imporre, nel mondo globalizzato, il nostro punto di vista e il nostro ritmo a miliardi di persone che stanno vivendo tutt’altra esperienza.

La giornalista Alicia Kennedy, newyorkese che ora vive a Portorico, ne ha parlato nella sua newsletter a proposito dell’autunno: io vivo ai tropici, e qui le stagioni semplicemente non esistono, ma ci becchiamo ugualmente le narrazioni a base di copertine e whisky, moda autunno/inverno e october blues e november rain. I food blog ci bombardano con ricette a base di funghi e modi per cuocere la zucca, ma chi le ha mai viste queste cose. Questo nella fascia equatoriale, ma peggio ancora va a quelli dell’emisfero sud, con le stagioni completamente invertite: pensate a come può essere surreale per i cattolicissimi brasiliani o argentini festeggiare il nostro White Christmascon 30 gradi all’ombra.

È vero, indubbiamente l’emisfero boreale contiene più terre emerse e quindi più popolazione rispetto a quello australe, ma non ci prendiamo in giro: è una questione di dominio, di rapporti di forza. Tanto che Alicia Kennedy tira in ballo un’espressione che si usa da qualche tempo, colonialismo climatico, e conclude dicendo che la definizione del soggetto privilegiato (e inconsapevole dei propri privilegi) andrebbe aggiornata: maschio bianco etero cisgender… e abitante di una zona temperata. (Ehm, ce lo ho tutte.)

(Continua su CheFare)

Ultimi commenti